8歳のとき、母が心の病を発病した。感情的に不安定になり、祖母にご飯茶碗を投げつけたりもした。ある日、急激に悪化してそのまま3か月間精神科に入院した。

病院の閉鎖病棟の壁はピンクで綺麗だったが、防火扉のような扉が怖くて好きではなかった。入院中は伯父の家に預けられて過ごした。祖母に虐待されていたこと、母が見舞いにきてほしがったことをのぞけば、当時の記憶はほとんどない。

退院後、祖父が母に一軒家を建てた。真新しい、白い家で私は母と二人で暮らした。母は様々なことを話した。

祖母への恨み。別れた父への悪口。仕事の愚痴。精神科医への不満。薬の辛さ。入院寸前、私を連れて線路に飛び込もうと思っていたこと。

なんでも、聞いた。そうしなければ母は生きていけなかったから。彼女には私以外に話せる人がいなくて、カウンセラーなんて素敵な職業の人はどこにもいなかったから。

私は10歳を過ぎた頃には、授業中に自殺したいと考える子供になった。

ある日、母が躁の勢いでカメラを買うと言い出した。百貨店で購入された少し大きな、最新鋭のオートフォーカスコンパクトカメラはあっと言う間に私の宝物になった。

いろんなものを撮った。大好きだった野良猫。花。好きだった人。初めて行った海の向こうの国。

写真は私に踏み込まない。ただ私の感動を、心躍る瞬間を忠実に写す。「あれをしろ」とも「これをするな」とも言わない。

私がなにを撮ろうとも結果が残るだけ。見せなければ、私の心の内を覗かれることも踏み込まれることもない。

命令や強制のない、完全な自由。それこそが私の求めていた唯一にして絶対のものだった。

だから私は撮り続けた。

トルコで。パラオで。東京で。

パリで。ロンドンで。ニューヨークで。

大学の教室で。救急車の中で。病院で。

船の上で。畑の中で。空の下で。

ありとあらゆる私が生きてきたどこかで。

「プロになりたくないのか」と問われれば、複雑に、躊躇いながらも頷くだろう。自分の作品が世界に評価されることは表現者としての喜びだ。

ただ、私が認めて欲しいのは技術ではなく魂だ。作品に焼き付いた自分自身だ。だが、それは押し付けるものではなくて、焦るものでもなくて、撮り続ける過程で立ち現れればいい。そう、思っている。

写真とは光を使う芸術だ。暗室という闇を経るとはいえ、本質的に光を司るものだ。完全な闇の中でシャッターを切ったとき、フィルムに写るのはただの虚無だ。

であるならば。

あの日、あの瞬間にシャッターを切ったとき、私の心は生きていた。どれだけ絶望しても、撮るという希望の中に光があった。

そしてすべてをフィルムが覚えている。

絶望も希望も喜びも悲しみも、フィルムは忘れない。

どんなに覚えていたくても、人間はすぐ忘れてしまう。

嬉しいことや美しいことに限って忘れてしまう。

ならば、私は撮りたい。覚えているために。

撮るという希望があり、いま生きていることを覚えているために。

時は止まらないし、永遠も存在しない。

だけど一枚のプリントが時を超えることもある。

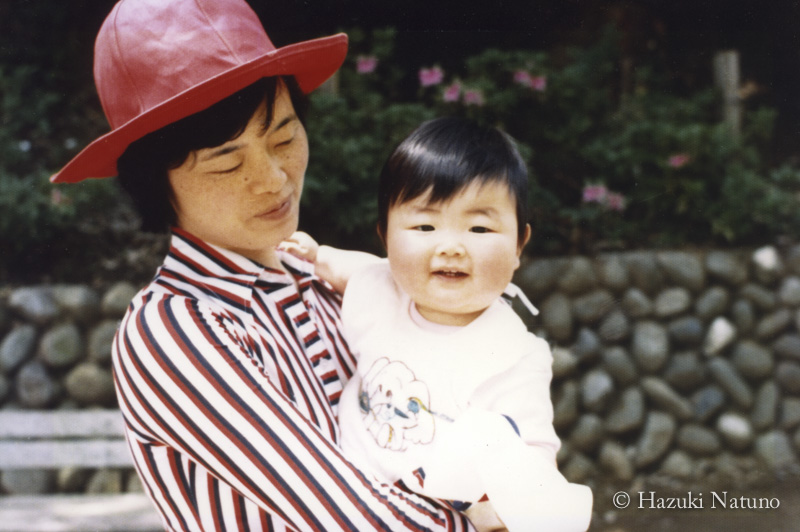

ニコンが愛機だったという私の父方の祖父が撮影してくれた写真の中で、私は幸せそうな母に抱かれた赤ん坊の姿のまま、不思議そうにレンズを見つめていた。

「なに撮ってるの、おじいちゃん」

そう、瞳で問い掛けながら。

初稿:2007年1月25日記す

改訂:2012年11月29日